SHIBA建築工房の住まいの性能

performance

私たちは、日々を快適に過ごせる住まいを造るために「適度な性能」を大切にしています。性能とは、気密・断熱・耐震性能・耐久性などを指し、家造りに欠かせない要素と言えます。ですが性能ばかりを追い求めても、豊かな住まいから一歩遠ざかるのではないかと考えています。不必要に高すぎる性能値を目指すのでは無く、その地にあった最も「適度な性能」を考え、日本の四季と共住できる豊かな住まいを目指して設計します。

1 気密・断熱

冬は暖かな家。夏は最小限の冷房で過ごせる家。

気密性能について

相当隙間面積・設計C値は、 1cm2/m2以下とします。

施工時における目標C値は、0.6cm2/m2以下です。

横浜市は、比較的温暖ですが、省エネ住宅をつくるために気密性能は不可欠です。

気密性能が低くなりがちな引違い窓も採用

引違い窓は、室内と庭を緩やかに繋げるのに効果的な窓の1つで、古くから用いられてきました。しかし引違い窓は、気密が取りにくい構造を持ちます。この引違い窓を南側に用いることが多くありますが、気密性能・実測C値は0.3〜0.6cm2/m2の実績があります。

気密性能C値を向上させるために、屋外との繋がりを断つ閉塞的な住まいになるのであれば、人が心地よく暮らせる住まいになるのだろうかという疑問がわきます。地域性を考えた、ほどよい高性能がこの気密にも言えます。

【解説】C値とは:

建物全体に存在する隙間面積[cm2]を延べ床面積[m2]で除した数値。

この数値が小さいほど、隙間が少なく気密性能が高いことを示します。

隙間面積には玄関ドア・窓の隙間も含まれます。

気密性能が高いこと(高気密)の利点

窓を閉めれば、家全体をキッチリと閉じることができます。気持ちいい風を入れたいときは窓を開けるだけ。決して息苦しい家ではありません。花粉や有害物質など室内に入れたくないものを制御しやすくなります。

冷暖房の電気代が安くなります。高気密の建物は窓を閉めれば、家全体の隙間が僅かのため、エアコンの効率が上がり電気代も少なく済みます。

室内の温度ムラが少なくなります。冬期に足下が寒い経験があると思います。これは断熱が足りないだけでなく気密が悪いことも影響します。暖められた空気は上昇します。ここで気密が悪いと、暖かい空気は天井他から屋根裏等へ逃げます。これと同時に逃げた空気と同量の冷たい空気が室内に入り込み、足下が冷える結果となります。

花粉除去などを含めた計画的な換気が可能になります。24時間換気扇などで花粉他を除去した空気を室内に取り込むことで、汚染物質の制御が可能となります。気密の悪い建物では、数多くの隙間から外の空気が侵入するため、取り入れる空気を制御できません。

断熱性能について

断熱性能は断熱性能等級6(HEAT20 G2)が設計平均値です。

| 等級等 | 横浜市・地域区分6 外皮平均熱貫流率UA値[W/(m2・K)] | |

|---|---|---|

| 断熱性能等級4 | 0.87 | |

| 断熱性能等級5 | 0.6 | |

| 断熱性能等級6 | 0.46 | |

| 断熱性能等級7 | 0.26 | |

| HEAT20 G1 | 0.56 | |

| HEAT20 G2 | 0.46 | |

| ※小さい数値が高性能 | ||

※UA値の小さな住宅が、必ずしも省エネ住宅とはいえません。

その理由は「建物表面積」「太陽熱」「換気の熱損失」を考慮していないからです。

UA値は、外壁・窓などの熱貫流率(断熱性能値)です。外壁や窓などの表面積(外皮面積)は考慮しない数値です。このため、延べ床面積・UA値の両方が同じ住宅でも、表面積が大きな家は、冬の暖房エネルギーは多く必要となります。

また窓にトリプル硝子を用いると、UA値は小さくなりますが、窓を通して太陽光から得られる熱量(日射侵入率)が低くなり、冬期の暖房エネルギーが増加するケースも生じます。

そして換気による熱損失もUA値には含まれず、暖房エネルギーを減らすための判断としてUA値だけでは十分でありません。

これらの理由からUA値だけで判断せず、暖房エネルギー計算等を行うことで、本当の省エネ住宅の設計・シミュレーションが可能となります。

【解説】外皮平均熱貫流率 UA値とは:

UA値 [W/(m2・K)] = (建物全体から逃げる熱量)÷(外皮の面積)

室内から外皮(天井、外壁、窓、床)を通って屋外へ逃げる熱量を、外皮全体の面積で除した値。

UA値が小さいほど省エネ性能(断熱性)が高いことを示します。

HEAT20: www.heat20.jp >>(外部リンク)

2 耐震性能

人の生命と尊厳を守るために耐震性能は必要不可欠。

耐震等級とは

構造計算

許容応力度計算で構造チェックを行います

地震波動的解析 wallstatによる詳細シミュレーション

許容応力度計算の予備知識(エンジニア向け)

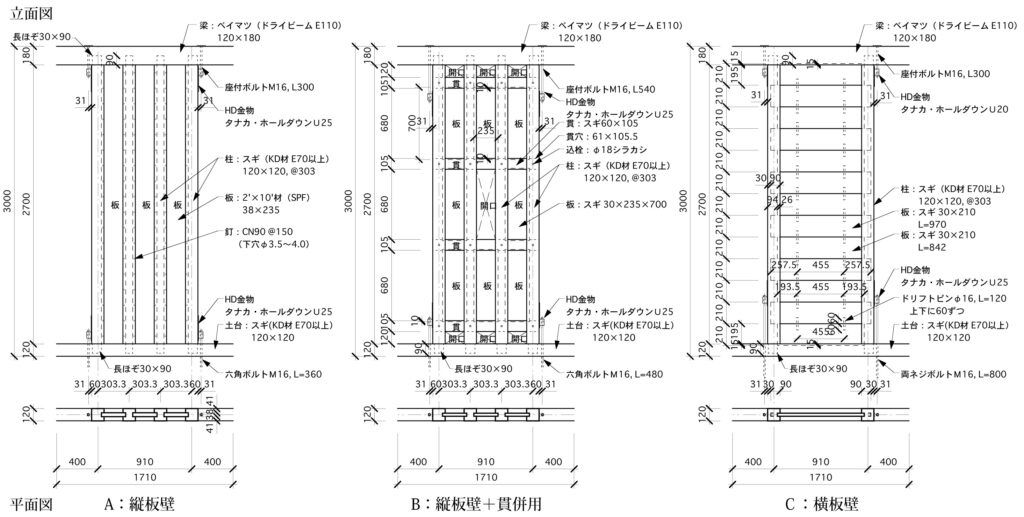

耐力壁研究

3 耐久性能

痛みにくく、手入れのしやすい家。

長寿命の家造りのために、耐久性能、メンテナンス性が欠かせません。我々が素材を選び、設計するときは必ず経年変化を考えます。要因は様々あれど、全ての物は少しずつ摩耗し、劣化していくからです。将来的に交換する必要があるものには特殊な部材・設備機器を使わず、一般流通品を用いることで、お手入れがしやすく、長寿命の家になるよう心がけています。

見た目の美しさと耐久性能のバランス

パッシブデザインに基づき、長期的な目線で痛みにくい建物を目指して設計します。

大きく軒を出すことで、外壁は雨に当たりづらく。また雨に当たる部分には耐久性のあるものを用いる。摩耗の考えられる場所には削れにくいように工夫をする。一つ一つは当たり前のことですが、耐久性を重視しつつ、美しさも両立した住まいがベストバランスだと思っています。

関連記事:

SHIBA建築工房 Journal > 建物の耐久性能

長期優良住宅にも対応します

SHIBA建築工房では、長期優良住宅を始めとした省エネ住宅の申請に対応しています。

SHIBA建築工房・設計施工建物の基本性能は、長期優良住宅の諸条件に適合しますので、大きな設計変更なく長期優良住宅認定申請が可能です。