大学院入学と耐力壁の研究

大学院入学のきっかけ

SHIBA建築工房にて設計業務を行いながら、かねてより建築に関する講習会を見つけては参加しておりました。新たなことの知見や職能領域の拡張、そして日々考えていた課題解決などが主な目的でした。その中で毎年夏に4回ほど開催される木構造講習会があり、講師は稲山正弘先生でした。4回ほどの講習会では学ぶにも限界があり、もう少し話を聞きたいと思ったところでその年は終了。これを何年か繰り返すうちに、もっとまとめて学びたいという気持ちが強くなり、稲山正弘先生がおられた大学院の社会人入学試験を受験しました。

その結果入学を認められ、2011年4月に大学院に晴れて入学となりました。しかしこの1ヶ月前の3月11日に東日本大震災が発生したため例年とは異なる年度の始まりでした。

一つ残念なことがあり、大学院に入学できたら講義を受けたいと思っていた建築家・内藤廣さんがすれ違いで入学前年度末で退職されたことでした。

耐力壁の研究と建築の学び直し

2011年4月、大学院に入学したことで、課題となっていた耐力壁を研究することができるだけでなく、建築学を体系的に学び直すことが出来ました。現役学生時代とは異なり勉強がこれほど楽しいものかと思う日々で、勉強を深めると未知の領域が広がり更に勉強をしたくなることの連続でした。

地震力・風圧力に抵抗する耐力壁は一定の地震力に耐えられるものであれば自由な発想で作れるように思えるかもしれませんが、木造軸組構造において壁倍率が定められたものは、建築基準法施行令46条および昭56建告1100号に定められている種類として、木摺り壁、土塗り壁、筋かい、面材張り大壁、(中略)、面格子壁、落し込み板壁などになります。

研究テーマ

私が研究対象とした耐力壁は、前述の建築基準法施行令46条等に含まれないもので、板材を用いた新たな種類の耐力壁でした。合板などを用いずに板材を用いて耐力壁を構成。そして高度な大工の加工技術を必要としないもの。

研究テーマは「板材を用いた耐力壁に関する実験的研究」、目的と条件は以下です。

- 板材を用いて高倍率の耐力壁をつくる

- 板材は規格寸法品や入手容易な製材寸法とする

- 木材プレカット工場で加工が可能であること

実験的研究について

板材で新たな構成・構造で作った壁が、どれほどの耐力が得られるかは未知です。また木材は個体差によるばらつきがあり、木材接合部は加力により変形が生じます。

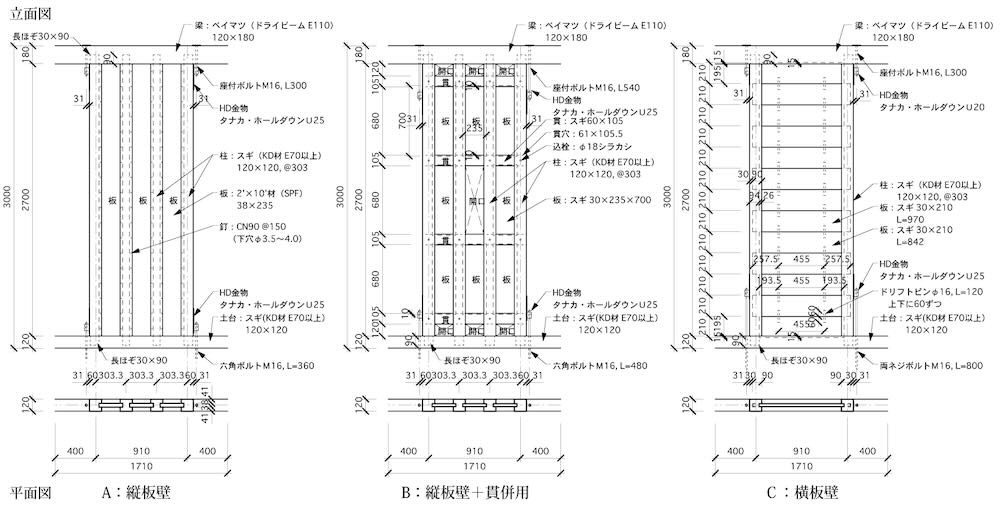

3種類の耐力壁(以降、試験体と記述)を検討して図面化し、木材プレカット工場に発注。

3種類の耐力壁・試験体A,B,Cの図面

木材プレカット工場から届いた試験体の木材

木材プレカット工場から届いた木材を、学生達の力を借りて試験体を組み立てます。

組み立てられた実物大の試験体を試験機に取り付けて、定められた試験方法に基づいて加力試験を行います。鉛直構面の面内せん断試験(柱脚固定方式)といわれ、鉛直構面(試験体)の剛性と許容せん断耐力を算定するための試験です。

試験結果から得られた加えた力と変形量の関係から、最終的に試験体の壁倍率を導き出します。

以上概略の流れですが、3種類の試験体の面内せん断試験を行いそれぞれの耐力を求めていきました。

(続きます)