е»әзҜүеҹәжә–жі•гҒҢжң¬е№ҙгғ»2025е№ҙ4жңҲгҒ«ж”№жӯЈгҒ•гӮҢгҖҒе»әзҜүзўәиӘҚеҜ©жҹ»гҒӘгҒ©гҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•ж”№жӯЈгҒҜгҖҒе»әзҜүдё»гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжң—е ұгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒҜдёҖе®ҡиҰҸжЁЎд»ҘдёӢгҒ®е»әзҜүзү©гҒҜгҖҒе»әзҜүеЈ«гҒҢиЁӯиЁҲгғ»ж–Ҫе·ҘзӣЈзҗҶгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜе»әзҜүзўәиӘҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж§ӢйҖ гҒӘгҒ©гҒ®дёҖйғЁгҒ®еҜ©жҹ»гҒҢзңҒз•ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹпјҲзү№дҫӢеҲ¶еәҰпјү

гҒ“гӮҢгҒ«гҒҜдёҖе®ҡжқЎд»¶дёӢгҒ®жңЁйҖ 2йҡҺе»әгҒҰдҪҸе®…гҒӘгҒ©гӮӮеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дҪҸе®…гҒҢзү№дҫӢеҲ¶еәҰгҒ«гӮҲгӮҠеҜ©жҹ»зңҒз•ҘгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жі•д»Өж”№жӯЈеҫҢгҒҜгҖҒеҜ©жҹ»зңҒз•ҘгҒ®еҜҫиұЎгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒҜе№іеұӢгҒӢгҒӨ延гҒ№еәҠйқўз©Қ200пҪҚ2д»ҘдёӢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒеӨҡгҒҸгҒ®дҪҸе®…зӯүгҒҢеҜ©жҹ»гҒ®еҜҫиұЎгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жі•ж”№жӯЈеүҚгҒ®гҖҢе»әзҜүеЈ«гҒҢиЁӯиЁҲгғ»ж–Ҫе·ҘзӣЈзҗҶгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒж§ӢйҖ гҒӘгҒ©гҒ®дёҖйғЁгҒ®еҜ©жҹ»гҒҢзңҒз•ҘгҒ•гӮҢгӮӢзү№дҫӢеҲ¶еәҰгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжӮӘгҒ„еҒҙйқўгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®1гҒӨгҒҜгҖҒиҖҗйңҮиЁӯиЁҲгҒҢгҒӘгҒҠгҒ–гӮҠгҒ«гҒӘгӮҠжҳ“гҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®ж”№жӯЈгҒ§гҒҜеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰзңҒгӮЁгғҚеҹәжә–йҒ©еҗҲгҒ®зҜ„еӣІгӮӮеәғгҒҢгӮҠгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®ж–°зҜүдҪҸе®…зӯүгҒ«зңҒгӮЁгғҚеҹәжә–йҒ©еҗҲгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

иЁӯиЁҲиҖ…гғ»е»әзҜүдјҡзӨҫгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜиЁӯиЁҲжӨңиЁҺгғ»дҪңжҘӯйҮҸгҒҢеў—гҒҲгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе»әзҜүдё»гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜе»әзү©гҒ®жҖ§иғҪгҒҢжҳҺзўәгҒ«гҒӘгӮҠеӨ§еӨүгӮҲгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҸҚйқўгҖҒиЁӯиЁҲж–ҷгҒҠгӮҲгҒіе»әзҜүиІ»з”ЁгҒҜеў—гҒҲгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®еәҰгҒ®жі•д»Өж”№жӯЈеүҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒй•·жңҹе„ӘиүҜдҪҸе®…иӘҚе®ҡгҒӘгҒ©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜдёҖе®ҡгҒ®иҖҗйңҮжҖ§иғҪгҒЁж–ӯзҶұжҖ§иғҪгҒӘгҒ©гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

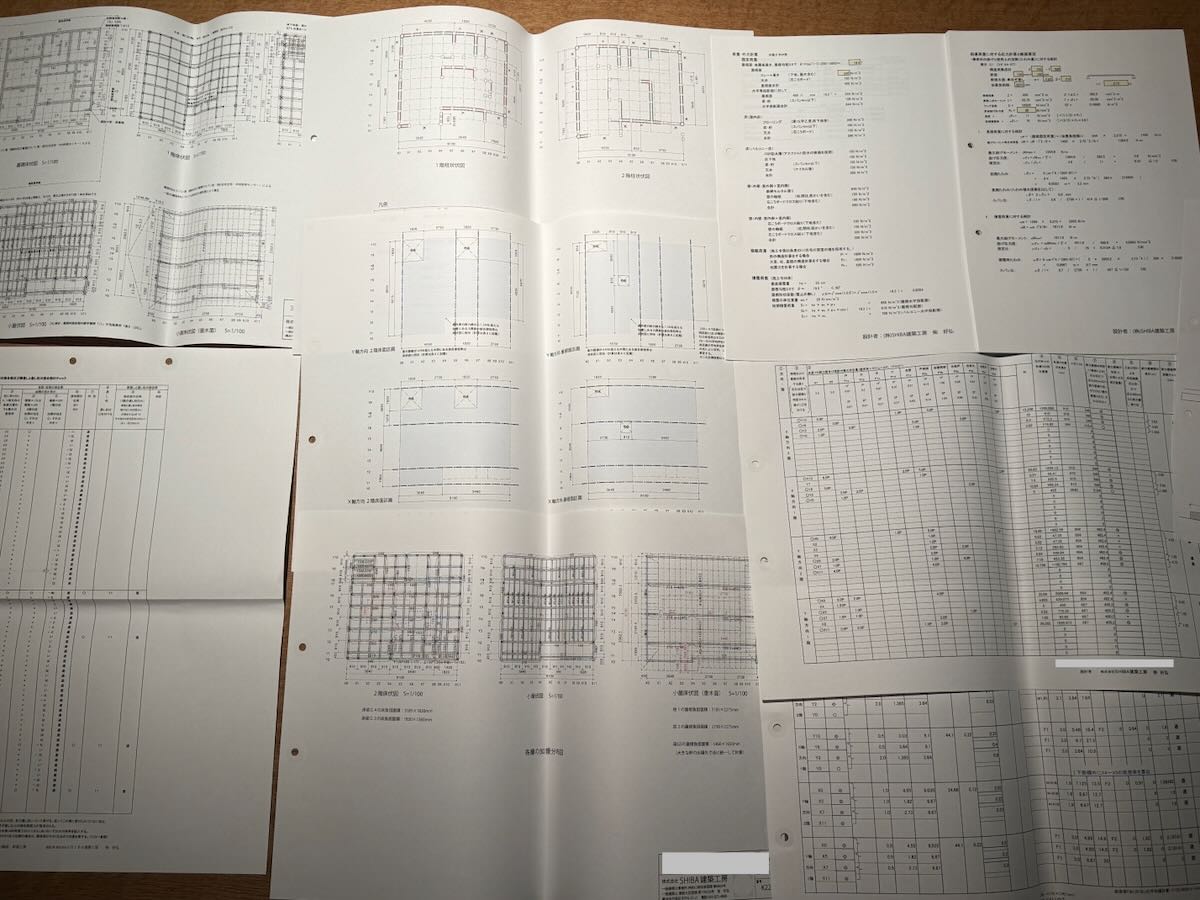

SHIBAе»әзҜүе·ҘжҲҝгҒ§гҒҜ2010е№ҙгҒӢгӮүй•·жңҹе„ӘиүҜдҪҸе®…гҒ«еҸ–гӮҠзө„гҒҝе§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҪ“еҲқгҒҜдҪҸе®…жҖ§иғҪиЎЁзӨәеҲ¶еәҰгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒиҖҗйңҮиЁҲз®—гӮ’жүӢиЁҲз®—гғҷгғјгӮ№гҒ§иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹиЁҲз®—зөҗжһңеҮәеҠӣгғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒҜгҖҒйӣ»з®—ж©ҹеҮәеҠӣз”ЁгҒ«дҪңгӮүгӮҢгҒҹгғһгғҲгғӘгӮҜгӮ№иЎЁгҒӘгҒ©гҒ®гҒҹгӮҒйқһеёёгҒ«иӢҰеҠҙгҒ—гҒҹжҖқгҒ„еҮәгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒҜжӯЈзўәгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒжҙ»зүҲеҚ°еҲ·гҒ®жҙ»еӯ—дёҖгҒӨдёҖгҒӨгӮ’е·®гҒ—иҫјгӮ“гҒ§гҒ„гҒҸгӮҲгҒҶгҒ«иЁҲз®—зөҗжһңгӮ’е…ҘеҠӣгҒҷгӮӢгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§гҒҷпјҲгҒЁжӣёгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢжҙ»зүҲеҚ°еҲ·гҒ®зөҢйЁ“гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“пјүгҖӮиҖҗйңҮжҖ§иғҪгҒ®иЁҲз®—жі•гҒ§гҒӮгӮӢиЁұе®№еҝңеҠӣеәҰиЁҲз®—гӮ’е…ЁгҒҰжүӢиЁҲз®—гҒҷгӮӢж–№гӮ’еӯҳгҒҳгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЁӯиЁҲеӨүжӣҙжҷӮгҒ®еҶҚиЁҲз®—гӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒЁеҮЎдәәгҒ«жҲҗгҒӣгӮӢжҠҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—зҸҫеңЁгҒ§гҒҜгғ‘гӮҪгӮігғідёҠгҒ§еӢ•дҪңгҒҷгӮӢж§ӢйҖ иЁҲз®—гӮҪгғ•гғҲгҒҢйҖІеҢ–гӮ’з¶ҡгҒ‘гҖҒиЁӯиЁҲиҖ…гҒ®иІ жӢ…гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠжёӣгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеүҚиҝ°гҒ®жүӢиЁҲз®—гғҷгғјгӮ№гҒ®дҪңжҘӯгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮж§ӢйҖ иЁҲз®—гӮҪгғ•гғҲгҒҢйҖІеҢ–гҒ—дҫҝеҲ©гҒ«гҒӘгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЁҲз®—гҒЁжӨңиЁҺгҒҢиЁҲз®—гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮзөҗжһңгҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гғҮгӮ¶гӮӨгғійқўгҒ®иЁӯиЁҲгҒЁж§ӢйҖ йқўгӮ’еҗҢжҷӮгҒ«иҖғгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒ®ж§ӢйҖ гҒ®зҹҘиӯҳгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹж–№гҒҢгӮҲгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒЁгҒ„гҒҶз§ҒгӮӮгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ еӢүеј·гҒ®йҖЈз¶ҡгҒ§гҒҷгҖӮ